发现肯思的不同,是在很多细小的画面之中。Albert一家目前就住在学校对面。每天早晨,他穿过马路走向校门时,总会看见道路两侧车水马龙、人声鼎沸。学生们边走边聊,笑声不断,与他过去所熟悉的那种沉默的上学氛围截然不同。Brook也有相似的感受,他感叹如今每天中午的一小时几乎都花在了体育运动上——排球、篮球、羽毛球轮番上阵,活力十足。Baron则登上了戏剧的舞台,出演《仲夏夜之梦》,不仅感受到台词的力量,更体验到人物情感的鲜活与复杂。

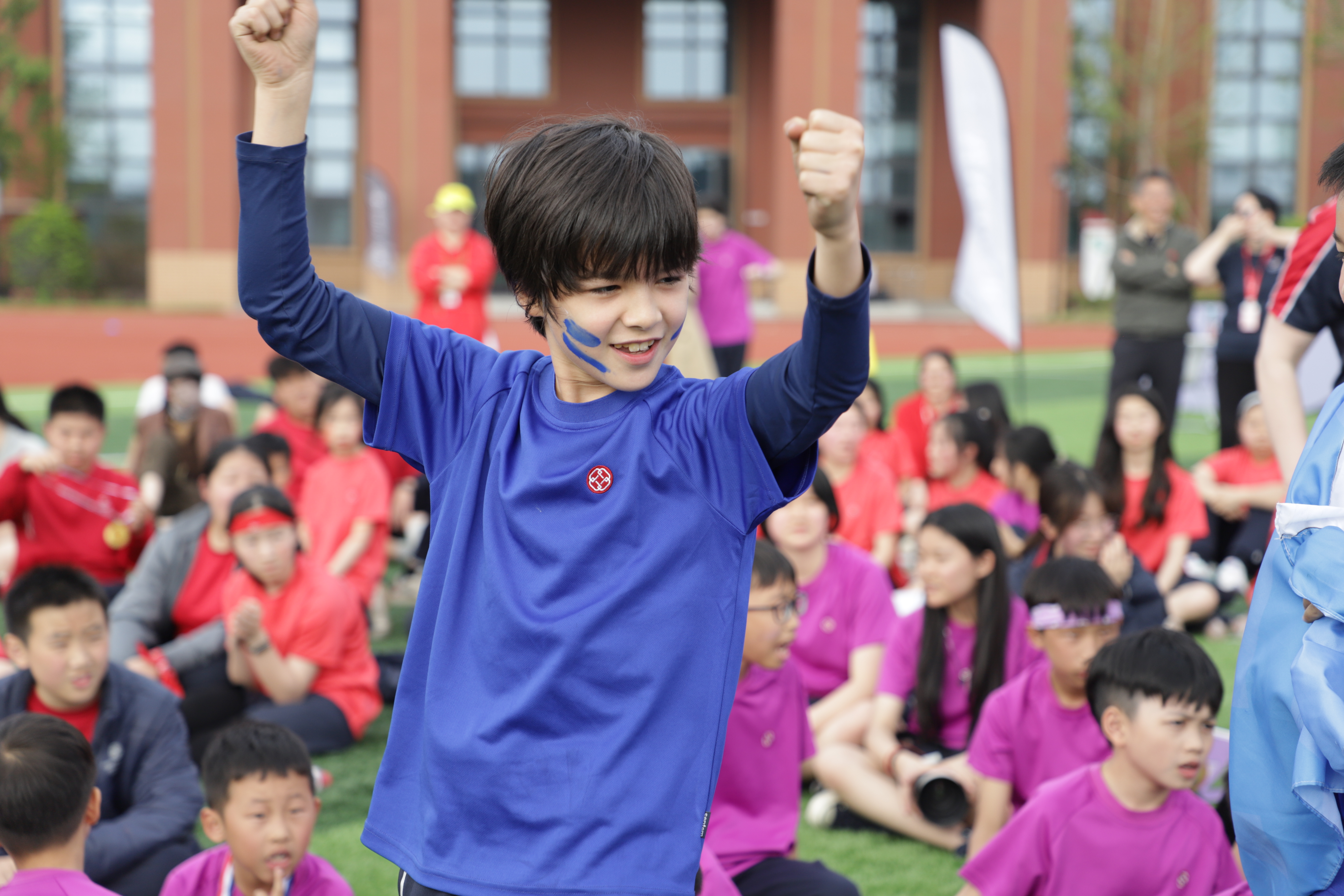

体育同样是Brook校园生活中重要的组成部分。作为狄邦肯思足球校队的队长,他和队友们刚刚在四月最后一个周末捧起了他们的第三座冠军奖杯——两座U19组别冠军,一座U15组别冠军。在他看来,足球早已不只是“运动”这么简单。在校际联赛的对抗中,他收获了深厚的友谊;在与高年级学长并肩作战的过程中,他学到了自律,如今悉心规划着每一日的安排;每周三小时的训练和正式比赛的时段,则成为他远离学业压力、专注自我、彻底投入的一种方式。赛后的复盘过程让他逐渐意识到,身为队长不仅要具备领导力,更要拥有强大的团队协作能力。而当面临失败时,他也发现,挫折带来的教育,往往比胜利更加深刻。

体育同样是Brook校园生活中重要的组成部分。作为狄邦肯思足球校队的队长,他和队友们刚刚在四月最后一个周末捧起了他们的第三座冠军奖杯——两座U19组别冠军,一座U15组别冠军。在他看来,足球早已不只是“运动”这么简单。在校际联赛的对抗中,他收获了深厚的友谊;在与高年级学长并肩作战的过程中,他学到了自律,如今悉心规划着每一日的安排;每周三小时的训练和正式比赛的时段,则成为他远离学业压力、专注自我、彻底投入的一种方式。赛后的复盘过程让他逐渐意识到,身为队长不仅要具备领导力,更要拥有强大的团队协作能力。而当面临失败时,他也发现,挫折带来的教育,往往比胜利更加深刻。

赛季结束后,排球队长——也是他的足球队友,邀请他“跨界”尝试排球。从一个零基础的小白成长为主力队员,他深刻体会到互助是成长的底色。正如校队口号所言:“KCS WE ARE TEAM!”——在肯思,体育不仅是通向奖杯的途径,更是锻造人格、培养品格的熔炉。

在这所“以学生为中心”的学校,每一个人的探索与成长都被认真对待。当学生们发现自己的声音被真正“听见”时,他们也变得更勇于表达自我。

狄邦肯思多元而开放的校园文化打破了传统教育的“封闭回路”,学生们终于可以在真实中锻炼,在自由中选择,活出属于自己的模样。在这里,每一个被鼓励去“不一样”的人,都是一颗被细心呵护的种子。这份“以学生为本”的氛围,正是狄邦肯思最温暖、最真实的教育哲学。

从公立学校来到狄邦肯思,Albert最直观的感受是“自主性的提升”。他对比道:“以前的课堂千篇一律,老师讲、我们听,很少有互动。但现在,老师们会用小游戏来巩固知识,这样的课堂让我觉得有趣。发现了学习的乐趣后,我课后就会主动写作业,再也不需要父母催促了。”

来到“巅峰班”,Jocelyn则获得了更为系统且深入的专业探索支持。她热爱经济学,但面对宽广的学科体系却一度不知从何入手。直到露露老师建议她从基本经济模型开始,尝试将理论与现实生活联系起来。她于是选择了“效用函数(Utility Function)”模型作为切入口,阅读了《不理性的人》(Misbehaving),探索人类的非理性行为如何与传统经济学背道而驰,并试图建立一个结合人类行为与经济模型的新型架构。

在肯思,学术不再局限于课堂讲授。每周的经济CCA已经成为学生们分享研究成果的发布会,老师与学生共同探讨学术进展、交流新鲜见解。与此同时,在露露老师的鼓励下,Jocelyn还和同学一起创立了B站账号“巧克0经济”,用手绘与剪辑的方式传播经济学知识。“我喜欢画画,也热爱经济,这个平台刚好让我把两种热爱结合起来。我们收到很多正向反馈,学校也帮忙宣传,这种成就感让我更坚定地走下去。”她笑着说,“这就是学术热情。”

对四位转学生而言,课堂内外的惊喜远不止于此。项目制学习在课程中频繁应用,帮助他们拓宽视野、提升团队协作能力;STEAM课程让他们在动脑与动手中激发想象力与创新思维;辩论与演讲课则训练了他们的批判性与思辨能力,真正将学习从课本中解放出来。

在狄邦肯思,教育不再是“适应体制”,而是“唤醒个体”。

这里没有单一标准下的“好学生”,只有在各自节奏中成长的鲜活个体。每一位学生的兴趣与潜能都被认真对待,每一个困惑都有人陪伴解决,每一次进步都能获得真诚肯定。四位学生的故事各不相同,却指向同一个方向:当学习不再是负担,而是探索世界与自我的途径,他们愿意主动迈步,也有足够的支持走得更远。

问及为什么选择狄邦肯思,三位低年级同学都回忆起了参加校园开放日时的场景:他们记得在迷路时遇见了友善的同学,记得与陌生老师擦肩而过时收获的一个温暖微笑,也记得试听课上,身旁的同学主动帮助他们融入课堂。这些细微却真切的瞬间,让他们在初识肯思时便感受到一种难得的人际温度。师生之间、同龄人之间的融洽关系,成为他们决定迈入这所学校的重要理由。

这种关系的温度,并未随着开学的铃声而退潮,反而在日常学习生活中持续升温。

Brook至今仍清晰记得自己来到肯思的第一天,面对陌生环境,他紧张得几乎不敢说话。就在这时,班主任站在教室中央,问:“谁想和Brook做朋友?”话音刚落,几乎全班同学都举起了手。那一刻,他原本紧绷的心终于松了下来。学校还为每位新生配备了“School Buddy”——由同学担任伙伴,专门帮助新生尽快适应环境、建立友谊。“我的Buddy带我熟悉校园,还介绍我认识了很多朋友,现在我们成了最好的朋友。”Brook回忆道,眼中闪烁着光亮。

更令他难忘的,是老师给予的情感支持。葡萄牙籍的体育老师在得知Brook是C罗球迷后,特意送给他一块印有C罗头像的鼠标垫。而在一位即将远赴澳大利亚的同学离校前,这位老师又送出了自己多年使用的鼠标垫,背面写着一段真挚的寄语,正面则是葡萄牙国家队的合照。“KCS We are team,我们不只是一个团队,更是一个大家庭。”Brook动容地说。

在巅峰班,Jocelyn则被导师Ryan别出心裁的“瑞恩币”制度吸引。每当学生在项目推进、考试中表现优异,或在集体中给予他人实质性帮助、提出建设性建议时,便能获得“瑞恩币”。更有趣的是,导师设计了避险机制:如果学生担心下次考试成绩不佳,可以提前“上保险”;若预测成真,则仍能获得奖励;反之,若考试超常发挥,还可以进行“投资”,按分数超出预期的幅度换取额外的“瑞恩币”。而这些“货币”可以兑换各种奖品——从零食、文具,到“免作业券”等精神鼓励,应有尽有,极大调动了学生的参与积极性。

如今正在筹办校园好声音(KCS VOICE)的Jocelyn若有所思地说道:“我觉得巅峰班就像舞台,学生是台上的选手,老师是台下的导师,进入巅峰班,就像被导师看见了身上的特质和潜能。为了让你在舞台上发挥出最好的自己,他们会在技术上、精神上给予悉心指导,指引你走向更远的方向。”

Jocelyn的感受,正是狄邦肯思导师制的生动缩影。每一位学生都配有专属导师,既是学术上的引路人,也是情绪与生涯发展的陪伴者。导师每两周与学生进行一对一会谈,谈论的不仅仅是成绩变化,还包括兴趣探索、人际交往,甚至是未来的职业方向。这样的陪伴让学生在成长路上始终有人并肩同行。

在肯思,人与人之间的关系从不是“管理”与“被管理”的对立。老师是引导者,学生是合作者。他们共同创设课程、制定目标、策划活动;而学生之间,则是并肩作战的伙伴,而非相互竞争的对手。人际关系不再是压迫的隐形权力,而是一种能够滋养个体、促进成长的土壤。

四位学生的故事只是狄邦肯思多元校园的一角。他们或沉稳、或活泼,各自怀抱不同的梦想。但他们的转学选择都在无声中指向了同一个方向——一个包容、开放、充满支持与可能的学习共同体。

如果说教育的本质是唤醒,那么狄邦肯思正在用一种温和却坚定的方式,唤醒学生内在的潜能。从学术支持到情感陪伴,从个性成长到集体归属,Jocelyn、Brook、Baron与Albert四人的故事,正是一幅幅“被看见、被理解、被鼓励”的成长图景。

在这里,他们可以是运动场上的拼搏者,是实验室里的探索者,是舞台上的表演者,也是图书馆中的沉思者。在这里,他们不再只是为了成绩而学习,而是为了理解世界、实现自我而努力。他们在自由中找到方向,在挑战中获得自信,在支持中学会独立。

他们的故事还在继续,他们的故事也是更多即将加入狄邦肯思的孩子们的故事。